|

| 活動の流れ |

指導上の留意点 |

1 話型を示し,学習・生活場面で練習させます。

・「です」「ます」など「す」が終わりにくるように話をさせます。(もちろん「た」の時もあります。)

・「質問の時は,最後に『か』がくるよ。」と話します。

・何か貸して欲しいときは,「貸して」で止まらないように,「ください」を最後に付けさせます。

・「○○なので△△をください」「○○なので△△ができません」と,理由を付けて話せるように練習させるのもよいでしょう。

※ 子どもが,「です」「ます」を使って発言したことなどを取り上げて,話型として示していくのもよいでしょう。子どもたちと一緒に話型をつくっていきながら,定着を図っていきたいものです。 |

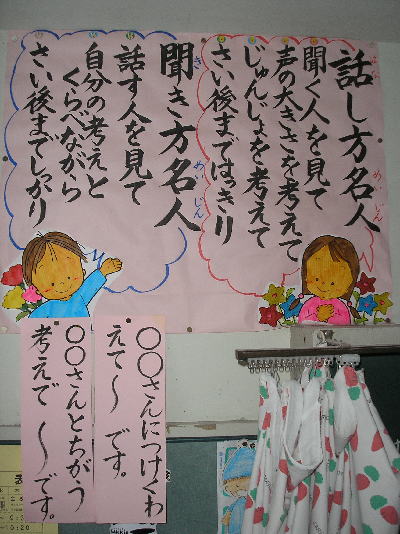

〔1年生教室掲示〕 |

|

| 〔2年生教室掲示〕 |

|

|

|

|

|

| ①話し方名人・聞き方名人 |

|

〔使い方〕

○年間を通して教室に掲示します。

〔留意点〕

○子どもたちからの発表などで素晴らしいものがあったときには,随時,付け加えていきます。すると,最初からすべてを書いて掲示しておくより,意識して話せるようになります。 |

|

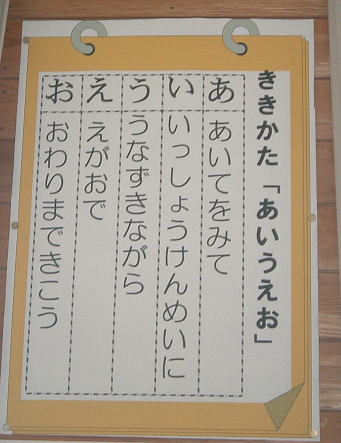

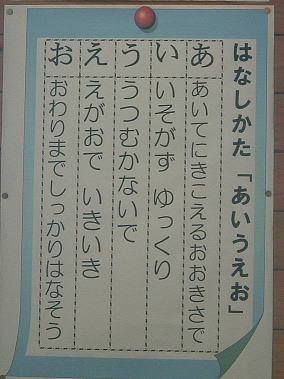

| ②話し方「あいうえお」,聞き方「あいうえお」 |

|

|

〔使い方〕

○年間を通して教室に掲示する。

○1年生は,意識付けのために朝の会や必要に応じて「ききかた あいうえお」といって唱えさせます。必要に応じてその場で繰り返し,上手に聞けている子どもをほめます。

|

|

| ③聞き方名人 |

| ○学校生活の基本は,聞くことです。聞く態度を育てるのは,毎日の積み重ねと,安心して聞くことができる学級の雰囲気があることが基本です。聞くときの約束を短い言葉で子どもたちに提示すると効果的です。 |

|

|

|

| ④声のチャンネル0123 |

| ○発表時に意識して見られるように,年間を通して,教室前面に掲示します。場や聞く人に応じて,声の大きさを考えて発表できるように適宜指導しましょう。 |

声のチャンネル |

|